六郷満山峯入り

祭典日:10年に一度 4月

六郷満山

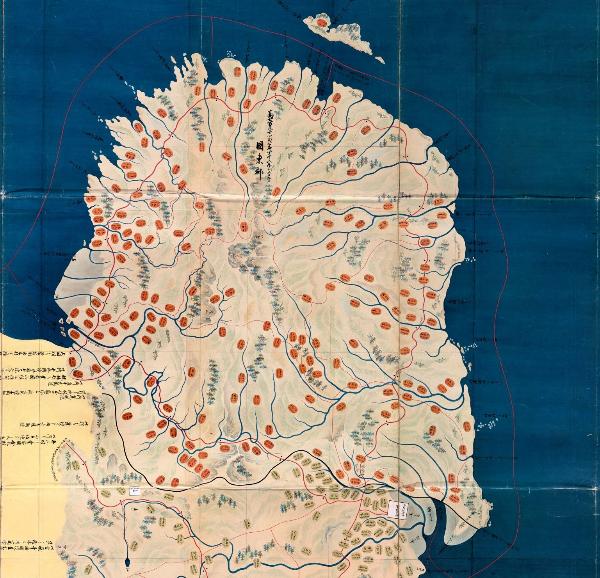

「天保国絵図」に描かれる国東半島

国東半島には、「六郷満山(ろくごうまんざん)」と呼ばれる天台宗寺院が散在している。六郷とは、古代国東半島の来縄、田染、安岐、武蔵、国東、伊美という六つの郷を指したもの。また「満山」とは山岳仏教寺院が使う言葉で、寺院の集合を称している。かつてこの六郷は、九州きっての大領主であった宇佐宮の荘園だった。

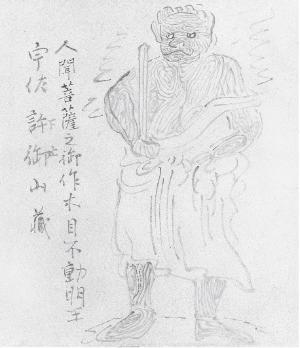

奈良時代718年に宇佐八幡大神の化身である「仁聞(仁聞菩薩)」は、28の寺院を開創し、6万9千体の仏像を造り、宇佐・国東の地に神仏習合の原点となる山岳宗教「六郷満山」を開いたとされる。

仁聞伝承と峯入り行

仁聞菩薩が造ったとされる不動明王像

「蓑虫山人絵日記」

宇佐八幡大神の化身である「仁聞(にんもん)」は、宇佐宮南にそびえる御許山で出家し、法蓮・覚満など4人を同行して、まず御身に油を塗り3年間焼き続ける焼き身の行をおこなった。その後、国東の山々に仏法修行に入り、その修行は70年あまりにも及んだといわれている。

平安時代855年、津波戸山(杵築市)で修行に励んでいた、能行聖人(宇佐氏の裔)の前に仁聞菩薩が現れ「六郷の山々を修行するには二つの道があり、一つは後山の岩屋(宇佐市)から横城の山(杵築市)を横断する道、二つ目は国東半島の海岸部の山々を巡る道がある。仁聞の跡を継ぐ者はこれらの修行の道を巡るべきだ」告げ、と国東半島の峯々の巡行路を示したとされている。

峯入りは、仁聞の行跡を辿りながら国東半島の岩屋・奇岩・御堂等の霊場を縦横に巡る六郷満山僧侶の荒行であり、江戸時代には現在のように集団で行う形式が整えられた。

現在の峯入りは、まず御許山に白装束で身を包んだ行者達が集まり、下山して宇佐神宮本殿を参拝し読経する。翌日、豊後高田市の熊野磨崖仏で、開白護摩の儀式を執り行い、峯入りの行がはじまる。六郷満山の各寺院をまわる道中、崖上からシキミの枝を投げる「散華」や、岩塊から飛び降りる「岩飛び」などの行法、また無病息災や虫封じなどの加持を行いながら、180余りの霊場を巡る約160kmの行程を踏破し、最後は半島のほぼ中央に開く、両子寺に到着し結願を迎える。

御許山

宇佐神宮本殿参拝

宇佐神宮境内にて行われる護摩行

熊野磨崖仏 開白護摩の儀式

天念寺では険しい岩肌の長岩屋山を下る

川中不動

峯入り行最大の難所、無明橋

橋の上で法螺貝を吹く行者

虫封じの加持

両子寺「奥の院」

画像提供

国立公文書館

宇佐国東半島を巡る会

国東半島宇佐地域・六郷満山誘客推進協議会

大分県立歴史博物館

宇佐市教育委員会

- ページに関する評価

-

更新日:2024年02月07日