弥勒寺跡

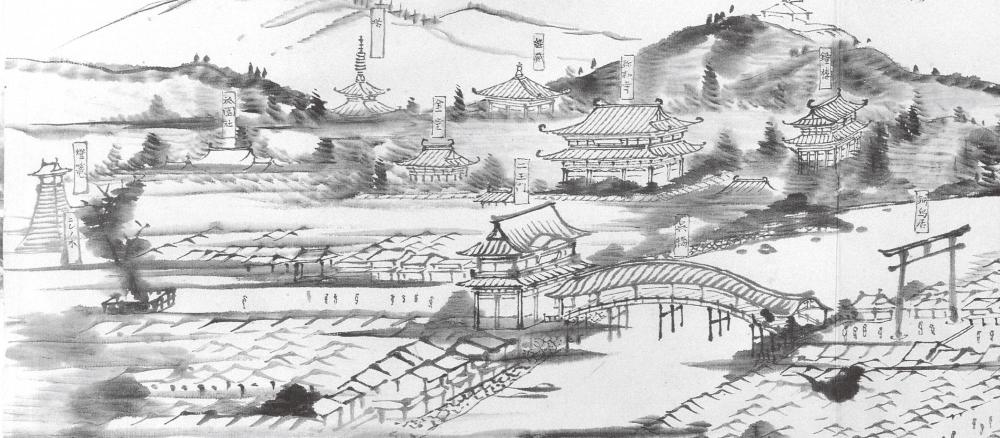

「蓑虫山人絵日記」に描かれた弥勒寺(1864)

かつて宇佐神宮の境内には、千年以上の長きにわたり弥勒寺という寺院が伽藍を構えていた。

弥勒寺は、神社の境内に建てられる神宮寺としては極めて早くに成立した寺院であるため、宇佐神宮は神仏習合の発祥地とも評される。

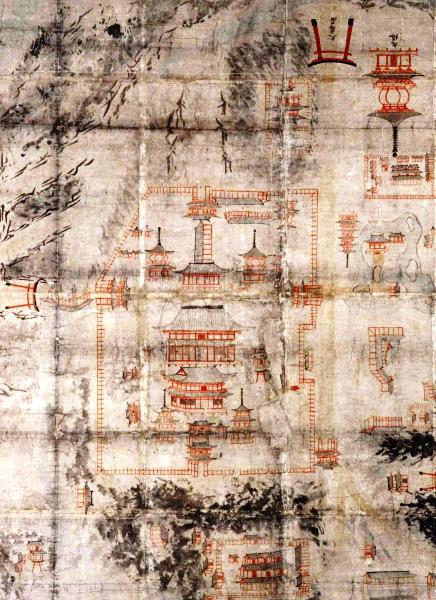

「応永の古図」に描かれた弥勒寺(みろくじ)

弥勒寺の境内は、現在の西参道の両側に広がり、お堂、塔、宿坊などの数十の建物で構成され、金堂(本堂)に薬と癒しの仏である薬師如来、講堂に次の仏として遠い未来に現れるとされる弥勒仏を祀っていた。

宇佐宮の境内にあった寺院の中で、最も重要な寺院であった弥勒寺は、皇室や貴族、そして武士の一族の支援を享受し、傑出した政治的・経済的な権威を誇り、宇佐宮とともに広大な荘園を所有し、九州だけでなく全国に影響を及ぼした。

弥勒寺の前身は、宇佐市の日足にあった弥勒禅院という古い寺で、宇佐宮最初の御殿が725年に小椋山に建てられたすぐ後、738年に小椋山と寄藻川の間の平野に移された。ほどなくして弥勒寺は、全国で最も初期に成立した神宮寺の一つとして発展した。これにより宇佐宮は、奈良初頭に形成されつつあった神道と仏教が融合する先進的な思想「神仏習合」の神社となった。

弥勒寺は、宇佐宮の祭事において神前で読経する社僧を派遣する役割を担いながら、神仏習合の代表的な寺院として発展し強大な権力を持つようになる。平安時代末期には、宇佐宮と共に九州最大の荘園領主となった弥勒寺は、独自に広大な荘園を所有したことにより、次第に宇佐宮から独立する動きを見せるが、祭礼(神道での儀式)や法要(仏教での儀式)などをとおして、宇佐宮との密接な関係はより深まっていった。

宇佐宮復元模型の弥勒寺(大分県立歴史博物館所蔵)

平氏と源氏による権力闘争の時代、宇佐宮大宮司の宇佐公通は平清盛と手を結び全盛期を築いた。しかし、清盛が病死し、源平の争いによる騒乱の中、弥勒寺は宇佐宮とともに焼き払われてしまう。平氏が壇ノ浦の合戦で滅びた後、鎌倉に幕府を開いた源頼朝は、平氏方についた代償として宇佐公通に弥勒寺と宇佐宮の再建を命じた。自らの手で復興された弥勒寺と宇佐宮であったが、その権威は次第に衰退してゆく。2度の元寇により生活に困窮する武士に荘園を徐々に奪われ、焼失と復興を繰り返すうち境内の建物は減少、江戸時代末期になるともはや修復されなくなっていた。1868年に明治政府が神仏判然令を発令し、1871年までに宇佐神宮境内からすべての仏教景観は取り除かれ、弥勒寺はその歴史に幕を閉じた。

時代とともに衰退する弥勒寺

作成:大分県立歴史博物館

現在、弥勒寺の境内であった場所には、社務所や勅使斎館、美しい庭園があり、神宮寺として隆盛を極めたその旧跡は、礎石のみが残されている。廃仏毀釈によって、弥勒寺とともに歴史的・文化的に価値ある多くの文物が失われたが、かつて弥勒寺の金堂(本堂)にあった薬師如来坐像は寄藻川向こうの大善寺、講堂にあった弥勒仏坐像は横町通り沿いにある極楽寺に安置されている。

薬師如来坐像(大善寺)

弥勒仏坐像(極楽寺)

弥勒寺の礎石

参考文献:大分県教育委員会監修「宇佐・くにさきの歴史と文化財」

- ページに関する評価

-

更新日:2024年07月19日