臨時奉幣祭(勅祭)

祭典日:10年毎の天皇陛下伺定の日

臨時奉幣祭(平成17年)

天皇陛下が定期的に勅使を参向せしめ奉幣を行う神社を「勅使参向ノ社(勅祭社)」と称する。

現在、勅祭社として御治定の神社は、賀茂別雷神社(上賀茂神社・京都)・賀茂御祖神社(下鴨神社・京都)・石清水八幡宮(京都)・春日大社(奈良)・氷川神社(埼玉)・香取神宮(千葉)・鹿島神宮(茨城)・熱田神宮(愛知)・出雲大社(島根)・宇佐神宮(大分)・香椎宮(福岡)・橿原神宮(奈良)・平安神宮(京都)・明治神宮(東京)・近江神宮(滋賀)・靖國神社(東京)の16社で、これとは別格の伊勢の神宮(三重)を加えて都合17の神社に勅使が差遣されている。

宇佐神宮では、養老4年(720年)以来、天皇即位や国会異変などに際し、祈願や奉賽などのため、数多の勅使の参向があった。即位奉告使を「宇佐和気使」、恒例使や臨時祈願使を「宇佐使」と称していたが、元亨元年(1321年)を最後に長期間中断した。延享元年(1744年)に再興され、文化元年(1804年)・元治元年(1864年)と60年ごとに行われ、その次は大正13年(1924年)であったが、翌年に延期、以降、現行の10年一度の参向となった。

現在の宇佐神宮の勅祭は例祭とは別日のため、他社とは異なり「臨時奉幣祭(りんじほうべいさい)」と称する。

江戸末期の臨時奉幣祭

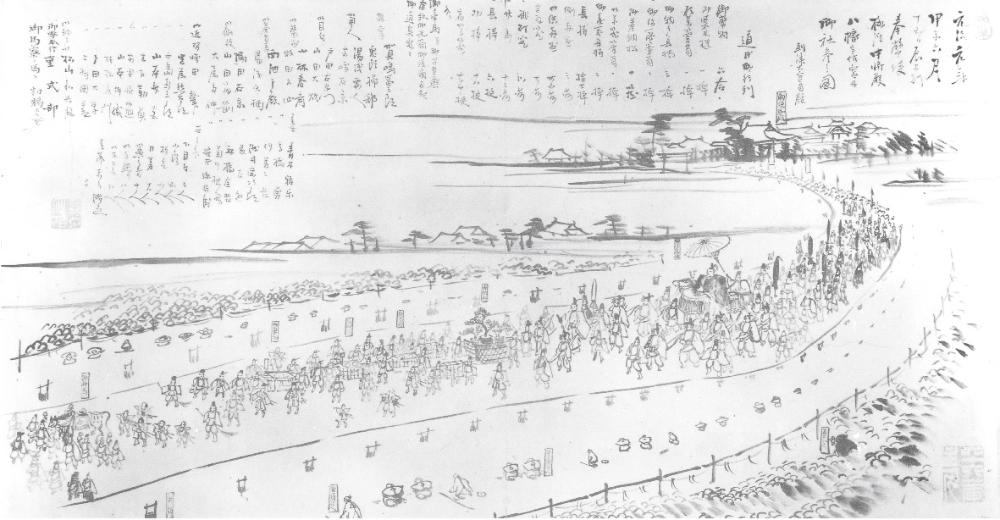

「蓑虫山人絵日記」に描かれる臨時奉幣祭

元治元年(1864年)6月15日の辰刻(午前8時頃)、勅使である梅渓通善ほか供奉200人が上宮へ向かうため、大鳥居近くにあった到津大宮司邸を出発し表参道を参進する様子。右下の群衆の中には蓑虫山人自身が描かれている。

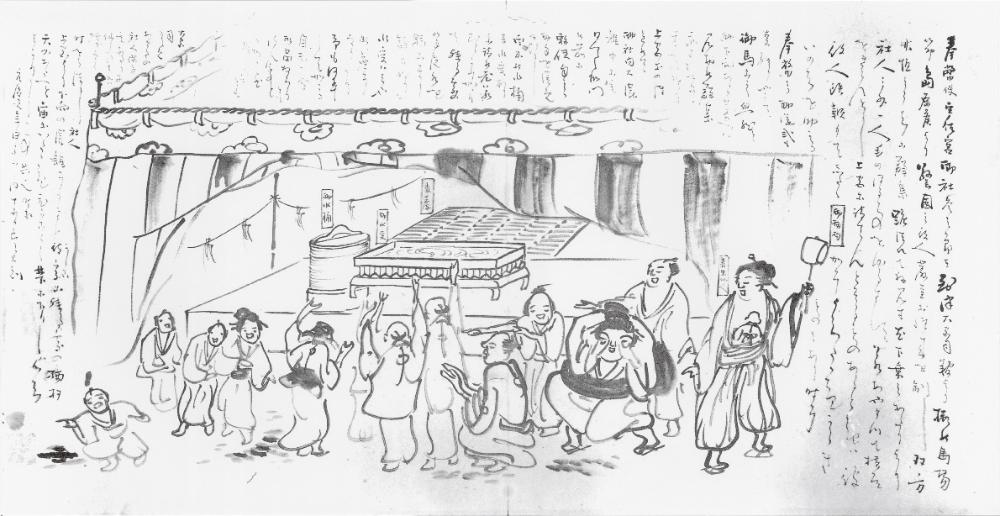

「蓑虫山人絵日記」に描かれた手洗水に集まる庶民

(奉幣使社参後の群衆参詣の図)

元治元年の臨時奉幣祭の時、勅使を一目見ようと宇佐神宮境内は群衆で大混雑となった。勅使は上宮参拝前に手洗水で手を清めた。すると、病気の治癒や縁起が良くなることを願い、老若男女が寄ってたかって、その残り水を目に擦り込んだり、額に塗ったりした。当時、庶民にとって天皇は神様と同じような存在であり、蓑虫山人でさえ、混雑に紛れて手洗い水の柄杓を頂いて、有頂天で逃げ去ったといい、蓑虫山人絵日記の「奉幣使社参後の群衆参詣の図」には、柄杓を持ち群衆の様子をうかがう蓑虫山人自身が描かれている。

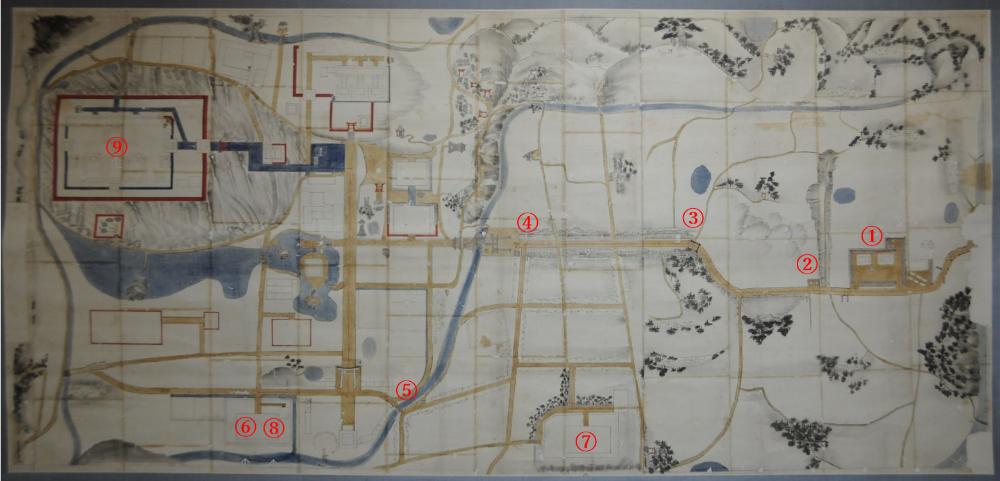

文久4年「宇佐宮奉幣使参向順路図」

元治元年(1864年)に行われた臨時奉幣祭の順路は以下の通り。

※文久4年2月に元治に改元

6月13日

1.駅館川を渡り、御幡村のお茶屋で一服。

2.化粧井戸の前を通過。

3.松隈(百体神社付近)を通過。

4.呉橋前を左折

※本来は呉橋を渡るが当時の皇族と弥勒寺が不仲であったため左折した。

5.横町から生代町を経て寄藻川(現在の白橋)を渡る。

6.到津大宮司邸到着。

7.宮成大宮司邸へ挨拶に出向く。

8.到津大宮司邸内にあった勅使斎館に宿泊

6月15日

9.勅使参宮

6月16日

香椎宮(福岡県)へ向かう

大正14年の臨時奉幣祭

写真は四日市高女の校長、職員以下全校あげての参拝風景。この日、宇佐27ケ町村の氏子たちはほとんどが参列。奥に見えるのは春宮神社で、当時置かれていた大砲も見える。

昭和10年の臨時奉幣祭

杉の葉で飾られた銅鳥居。奥に見えるのは呉橋と仁王門。

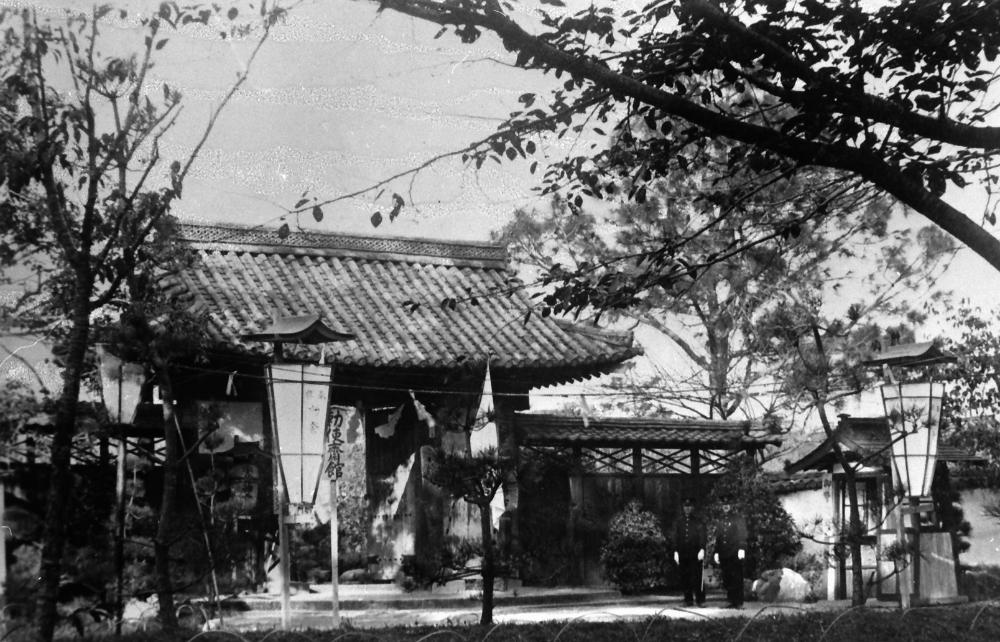

今も宇佐神宮境内にある到津大宮司邸。この当時、勅使斎館は大宮司邸の敷地内にあった。

昭和30年の臨時奉幣祭

西大門から退出する勅使

勅使下向に湧く町民

昭和30年の臨時奉幣祭は、戦後初めての勅使参向で町民あげての出迎えで盛大に行われた。

昭和40年の臨時奉幣祭

勅使門(南中楼門)から参入する勅使

来賓の玉串拝礼

勅使による勅使松の手植え

平成27年の臨時奉幣祭

表参道を参進する勅使

上宮を参進する勅使

下宮を後にする勅使

令和7年の臨時奉幣祭

宇佐神宮は、令和7年に御鎮座1300年を迎えた。

その記念すべき年の10月6日に、臨時奉幣祭が斎行された。

勅祭斎行を伝える立札

一般開放された呉橋

勅使斎館を出発する宮司

上宮を参進する勅使

- ページに関する評価

-

更新日:2025年10月17日