合併処理浄化槽の役割

浄化槽には、大きく分けて単独処理浄化槽と合併処理浄化槽があります。

- 単独処理浄化槽:トイレの汚水のみを処理

- 合併処理浄化槽:トイレの汚水および生活雑排水の両方を処理

※平成13年4月1日から浄化槽法が改正され、法律上では、合併処理浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけされ、トイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽は、原則として新たな設置ができなくなりました。

合併処理浄化槽とは

合併処理浄化槽とは、トイレの汚水(し尿)だけでなく、台所やお風呂の生活雑排水も一緒に処理する浄化槽のことです。また、下水道と同程度の処理能力があるため、下水道が整備されていない地域での排水処理において重要な役割を果たし、環境を守るために欠かせない設備です。

合併処理浄化槽の性能は、BOD除去率90%以上、処理水質BOD20mg/L以下です。各家庭に設置できる小規模な装置で、公共下水道の処理場の二次処理と同程度の処理が可能です。

BOD(生物化学的酸素要求量)とは

BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水の汚れの度合いを示す代表的な指標です。

水の汚れというのは、水中の微生物から見ると栄養分であり、微生物も私たちと同じように、栄養分と酸素を必要とします。

BODとは、微生物が水の汚れを分解するときに使う酸素の量で、BODの値が高いときには、栄養分=汚れが多いことを表しています。川や海、湖沼などで水中の酸素が使われて少なくなってしまうと、悪臭の発生や魚の大量窒息死などの問題が発生します。

通常、水に溶けている酸素の量は約10mg/Lであるため、BOD4gの汚れを流してしまうと、分解するのに4gの酸素を使うため、約4,000Lの水が必要になります。

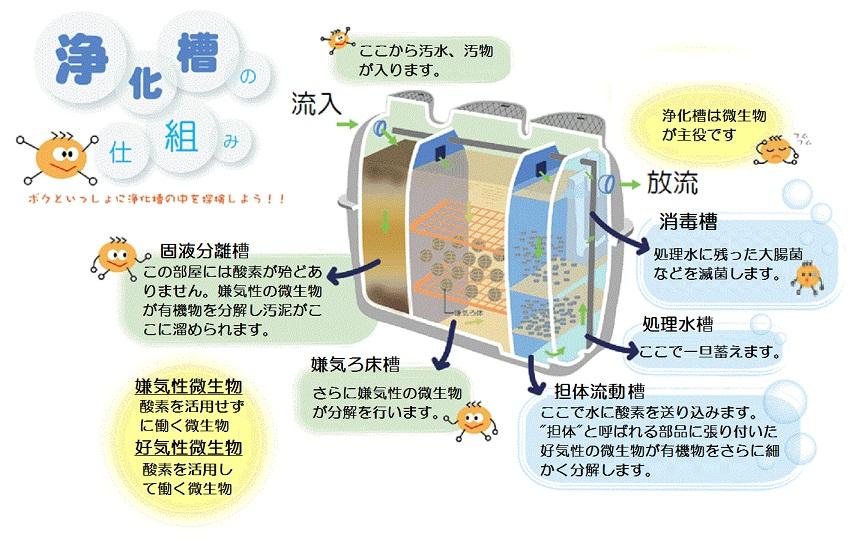

合併浄化槽の仕組み

合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化するものです。つまり微生物が汚水の中の汚物を食べてきれいな水にしてくれるのです。

この微生物には、大きく分けて、空気があるところで活動する「好気性微生物」と、空気がないところで活動する「嫌気性微生物」の2種類がいます。

浄化槽の仕組みとしては、それらの微生物が力いっぱい働き、きれいな水が出せるよう、それぞれが働きやすい条件を整えてやることが大切なのです。

浄化槽の設置には自動車1台分のスペースがあれば充分で、工事期間も短期間で済みます。

合併処理浄化槽はなぜ必要なのか

公共用水域の水質保全

今日、河川や海の汚れが大きな社会問題となっています。

その一番の原因が生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)であり、生活排水の適正な処理が、水環境の保全に重要な課題となっています。

そこで、合併処理浄化槽を設置することにより、し尿および生活雑排水が適正に処理されて排水されるため、生活排水対策の柱の一つとして水質保全に大きな役割を果たしています。

そのため、公共下水道が整備されていない地域では、合併処理浄化槽の普及促進が進められております。

快適な水洗トイレ

水洗トイレは、くみ取り便所と比べて臭いや虫の発生、寒さといった、トイレを使う上で不快な要因がなく、病気がちな人にも安心して使うことができる安全な設備です。

水洗トイレの場合、通常は下水道を利用しなければなりませんが、現在下水道が整備されているのは一部の地域だけであり、また下水道の整備には多くの日数と多額の予算が必要となります。

そのため、どんな場所でも設置ができる浄化槽は、今後もトイレの水洗化に大きな役割を果たすことになります。

合併処理浄化槽への転換設置にかかる補助制度

宇佐市では、浄化槽の転換設置を促進するため、補助事業を行っております。

詳細は下記リンクをご確認ください。(新築に伴う設置は対象外です)

浄化槽の設置にあたって

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 施設管理係

〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8189

ファックス:0978-33-5370

メールフォームによるお問い合わせ

- ページに関する評価

-

更新日:2025年04月01日