大鳥居

表参道の入口に建つ大きな宇佐鳥居。鳥羽天皇の治める平安時代中期、1111年に創建された。その後、1600年関ヶ原の合戦の後、豊前国中津の藩主となった細川忠興、細川氏肥後転封の後、入国した松平重直の子、直次などが改修を加えた。

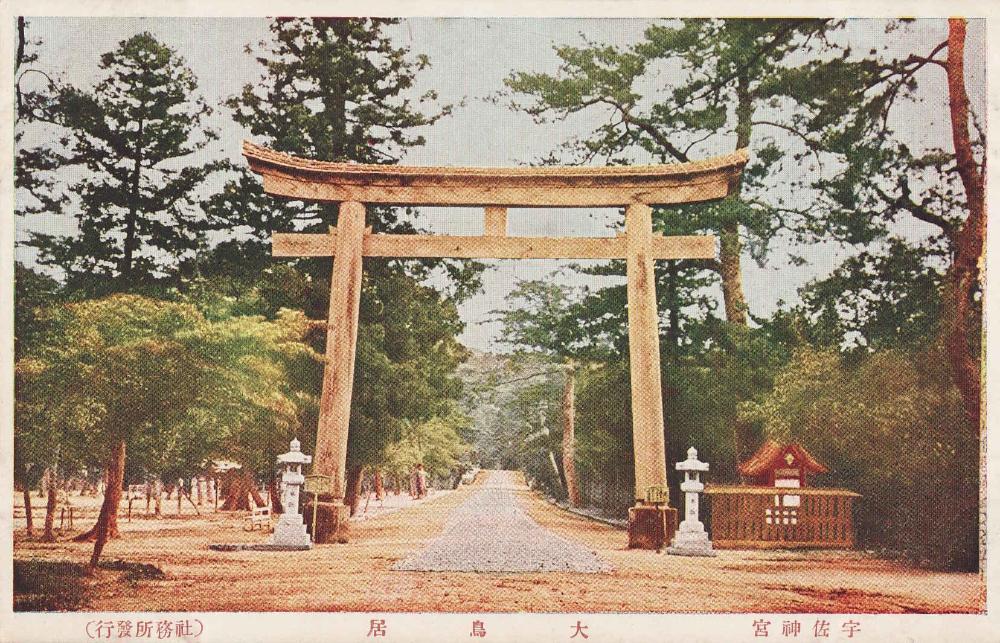

大正初期の大鳥居

上の写真は大正初期の大鳥居で、寛政10年(1798年)に御許山の杉を伐って建設された。高さは二丈八尺九寸(約8.7m)、桁行は二丈五尺八寸(約7.8m)に達する。

白木の鳥居で、台輪がなく、額束があるのでいわゆる宇佐鳥居ではない。なぜ、こういった形式で造られたのかはさだかではない。

古図に描かれる大鳥居

1.室町時代

2.江戸中期

3.明治15年

- 「応永の古図」・・・朱色で宇佐鳥居の形式で描かれている。

- 「宇佐宮境内図」・・・朱色で額束がないが、台輪が描かれていない。

- 「宇佐神宮境内見取絵図」・・・額束はないが、白色で台輪がない。

倒壊した大鳥居

昭和9年、室戸台風により木造の大鳥居が倒壊した。

その後、昭和12年(1937)に昭和大造営によって、現在のコンクリートで造られた大鳥居が建立された。

倒壊した大鳥居(昭和9年)

大鳥居

- ページに関する評価

-

更新日:2025年12月26日