令和6年度ほっとかん人権講演会は終了しました!

令和6年度ほっとかん人権講演会は本年度も無事終了することができました。来年度もどなたでも参加できる講演会ですので、お気軽にお越しください。

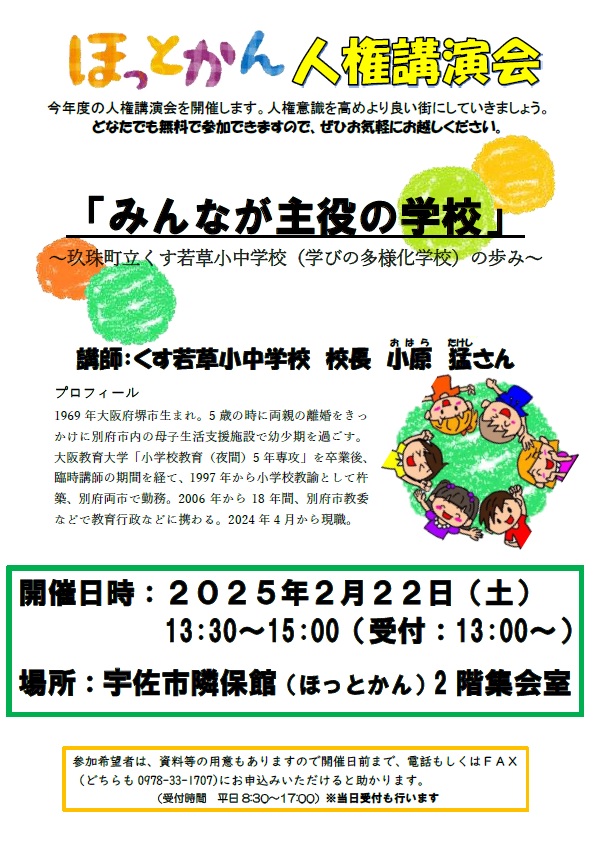

令和6年度ほっとかん人権講演会 (PDFファイル: 700.2KB)

開催日時

2月22日(土曜日) 13時30分~15時

会場

宇佐市隣保館 2階集会室

講演会内容

講師 小原猛(オハラタケシ)さん

演題 「みんなが主役の学校~玖珠町立くす若草小中学校(学びの多様化学校)の歩み~」

・価値観の共有の大切さ

・「トライ&エラー」のもっとエラーを聞きたいです。

・一人ひとりの「人権」を大切に考え、行動している事に感謝をしております。ありがとうございました。

・お話を聞けて良かったです。笑顔で対話をしたいと思います。

・くす若草小中学校について、正しく知ることができました。

教職員の皆さんはどんな風にお互いを尊重し合っているのだろう?だれが何の責任を担当しているのだろう?

ことばの持つ力(朝の会→対話)、今後も子どもたちの成長を祈っています。

猛さん、職員の皆さま、応援しております。

・メディアで観てから気になってたので、このチャンスに是非講演を聴きたいと、その一心でしたので、まずは講演を聴けて良かったです。

・こんな教師、教員と我が子に出会わせたかった。

対話、みんなが主役、こんな社会(学校)があれば、自分に自信が持てる、差別偏見がなくなると思った。自分らしく生活できる者愛の実現に向け笑顔で頑張ろうと思います。

・教師職員間で意見交流ができている所が良いなと思います。こんな学校が、対話ができる学校(職員室)がひろがれば良いです。

本日はありがとうございました。

・私は小規模校の校長をしています。中には支援の必要な子も複数いて日頃から先生方と「対話」をしながら学びを進めています。

価値観が違うのは当たり前でうちの学校でも先生方の中にはいろんな考えの人がいて、時にはやり方が違うことに「?」を感じる先生もいるのですが、そのたびに話し合いをして先生たちが納得して進めるようにしています。

今日お話しを聞いてとても共感して自分がどんな学校をつくっていきたいか改めて確認することができました。

HPなどで、これからまた若草小中学校の取組みをもっと詳しく勉強させていただきたいと思いました。ありがとうございました。

・これまで報道で学校のことを知り、関心を持っていました。

今日、小原先生のお話を伺い、開校の経緯を知ることができました。一人ひとりの子どもたちを大切にしている様子がわかりました。対話の重要性、価値観の違いを認め合うこと等を学ぶことができました。

くす若草小中学校を応援するひとりになりたいと思います。

・若草小中学校のことはニュースで知っていましたが、実際にどのような学校であるかわかりありがたかった。未来の学校のあり方を提示していただけたように感じる。ありがとうございました。

・全国的にどの自治体にも学校に行けない不登校児または不登校気味の児童生徒がいる中で、玖珠町は教育長が学校を作ろうと考え、早急に創設したことは素晴らしいことだし、一つのモデルになるかと思います。

小原猛さんのような方が宇佐市にもいて欲しいし、いないなら有志を募って集めることができないかと感じています。戦後の教育から、子どもたちの主体性を重んじ一人ひとりを大切にする時代に入ったかと思います。とてもいい学びになりました。

・くす町の「学びの多様化学校」の存在は知っていましたが、具体的にどのような学校なのかわかっていませんでした。今日はどんなプロセスで学校が作られたのか学校の中でどのような活動がされているのか教職員や児童生徒たちの様子が知ることができました。

大人でも子どもでも「根っこがいっしょなら価値観の違いは大歓迎」という言葉が印象的でした。

・教育の多様化を感じました。

・子どもたちに決定のプロセスに参画させる勇気と努力に頭が下がりました。

「どの子も生きる場がある」そんな地域を宇佐市にも作りたいと思いました。

笑顔で活動していきたいと思います。

・朝9:30からっていいですね。

「対話」というネーミング、大人も子どもも対話って大切だと思います。

・学校設立の決定から実現までを短期間で行ったのは素晴らしいことだと思います。頭の中にある考えを実行できないことも多いですから・・・。最近はオルタナティブスクールが増えていますし、あえてホームスクーリングを選び登校しない選択をする子どもも多いと思います。

今後もユニークな特色ある学校が増えるといいなと思います。

・子どもの居場所をみんなでつくりあげていたことを、みんなで考え、みんなで納得して、学校をつくっているところがとても素敵でした。

少しでもその流れが私の学校の中にもできるといいです。

・これまでの画一的な学校づくり授業づくりが大きなひずみをつくってしまったと思います。そんな中で先生の目指す学校がひとつの成果を出しつつあると思います。どうぞこれからも子どもたちのための学校づくりをお願いします。

・こんなリーダーがいたらこんな素敵な学校になるんだなと思いました。対話をキーワードにこれから学校現場でいろんな人とつながっていけたらと思います。

・おつかれ様でした。先生も子どもたちも同じ目線で頑張ってる(自然体)分かり易く不登校の子どもたちがいける場所が出来たことをうれしく思います。

先生が自分のことで理科室のことを話されていましたが、うちの孫も興味あることに顔を向けてしまいます。クラスで先生から落ち着きがないと言われている(思われている)今日聞いたことで家庭だけでもその子を理解していきたいと思います。学校側にも伝えていけたらと思います。

・すべての子どもに通いやすい場所だったか?と考えさせられました。

できない理由を考えるだけでなくできる為の方法を考える、気持ちはプラスに考えられます。大変、自分の職場でふりかえられるお話でした。ありがとうございました。

・一人ひとりの子どもを大切にしていて、学校が安心できる場所になっていることが良く分かりました。中でも対話の大切さを改めて考えさせられました。子どもも大人も対話を重ねながらお互いを理解し進めていけるよう参考にしていきたいと思います。子どもたち一人ひとりが主役になれるような環境づくりに努めていきたいです。ありがとうございました。

・実際に猛さんの話を聞くことができ、子どもたちの安心できる場所づくりや対話の大切さを実感しました。「一人ひとり」を大切にすることやできる方法を考えること、日々の中でそうしていきたいと思うことがたくさんありました。

違いを認め合い安心して過ごせる場づくり(子どもも大人も)をしていけたらと思いました。

猛さんのようなトップがいる場所、とても居心地が良いだろうと想像しました。

・昨年、多様化学校の学校公開の日におじゃまして学校を見せていただいた者です。小原先生のお話から、その後もいろいろな子どもたちの姿が想像できました。

不登校の児童さんだけでなく誰でも自分の学校の学び育つ場所として、この様な学校が選べるようになると、「不登校」という言葉がなくなるのになぁと思います。

・子どもたちが居場所に出会えたことに感動しました。我々、大人が少しずつでも考え方や価値観を変えていけたらと思いました。どの子どもにも明るい未来が訪れることを願っています。

「対話」どの世帯においても大事なことですね、時間や流れでも難しいこともありますが、工夫していきたいと思います。今日はありがとうございました。

・昨年までは、ほとんど学校に行けてなかったのに、当校開設に当たって出席率が上がっている結果から、「子どもってもともと学校に行きたい」って思っているんだと確信しました。しかも、ただ学校にいるだけでなくそこに対話を大切にしていること、本当に素晴らしいと思います。社会にいずれ出ていく子どもたちにとっては、対話が生きる術を学んでいることになるからです。コロナ以降全体の自殺者は減ったけど、中高生は逆に増えていることや、学校に行ったが1日中誰ともしゃべらず下校した子どもの多さを考えると、くす若草小中学校の取組みは、すごいことで私たちみんなが学ぶところだらけだったと思いました。

ありがとうございました。

・どんな学校なのか気になっていたので、学校の設立から現在の様子までお話が聴けてとても参考になりました。ネーミングを変える事でイメージを変える→行動が変わることにつながるんだなと実感しました。

生徒だけでなく教員おとなたちも、みつける→つながる→ひろげるの意識で働くことはとても共感できました。自分の職場でも上手くいかない事はたくさんありますが、この気持ちで何ができるか考えていきたいなと勇気をもらった気持ちです。ありがとうございました。

・生徒の経験、体験が少ないと本当に感じている。授業で実技を行い、経験を増やしたいと取り組んでいるが、難しい。児童生徒の自己肯定感、自己有用感を育むことが大事だと思う。どうしたらそこが育めるか日々悩んでいる。学校が生徒の居場所となる為の工夫、仕掛けは参考となる。生徒への笑顔やっているようで余裕がない時は笑えていない。

「できない理由でなくできる方法を考える」良いところを見て伸ばしたい。

・小学校教員をやっている者です。今回のお話を聴きながら、ずっと頭に思い浮かんだのは、自分が担任する特別支援学級の子どもたちの顔でした。“小学校”という場特有の規則や時間の流れ雰囲気に不適応を起こしてしまい、「学校に行きたくない」「教室に行きたくない」と泣いたり怒ったりする子どもたち。その子たちが、若草学校のような場に身を置いたら、どんな動きをするだろう?ずっと考えながら聞きました。私も明日からできる方法を考える前向きな大人でありたいと思いました。ありがとうございました。

・うちの娘も不登校を3年しました。現在、通信高校にいってます。うちの子どもだけでなく不登校気味の子も周囲にいます。子どもたちのためにも自分も勉強して、対応できる大人になりたいと思っています。先生のお話、とっても参考になりました。ありがとうございます。

・“学びの多様化学校”名前が先行して実際はどうなのかと思いつつ今日を迎えました。飾り気のない心からの言葉の数、実際の子どもたちの出席日数の増加から真の多様化学級だと確信しました。価値観の違いを認め、対話を重ねる合意形成

”学びの伴奏支援案”心に残りました。

・若かったらもう一度この学校で働いてみたいです。まだ、つぼみの子が一つひとつの花を咲かせ、それが集団の花の実へと成長させる過程の取組みに感激しました。心を開けば、体も開く対話の大切さに痛感しました。

講演の様子

講演の様子

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課 隣保館

〒879-0453 大分県宇佐市大字上田1043番地の1

電話番号:0978-33-1707

ファックス:0978-33-1707

メールフォームによるお問い合わせ

- ページに関する評価

-

更新日:2025年03月24日