宇佐鳥居

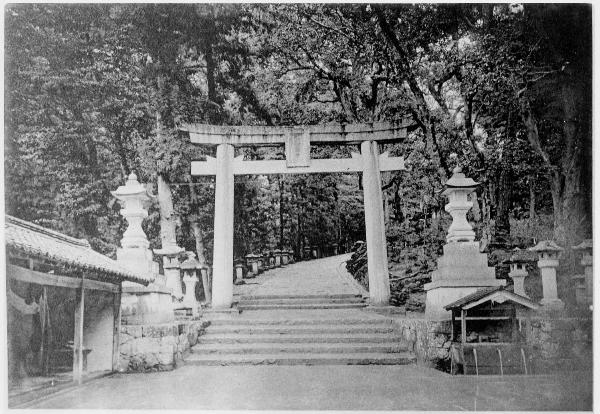

一の鳥居と西大門(大正初期)

宇佐神宮特有の鳥居。

上宮へ続く石段の頂上にあり、一の鳥居とも呼ばれてきた。この木造の鳥居は、笠木がそり上がり、額束がなく、柱の上部に黒い台輪を置くのが特徴。この形式は宇佐古来のものであり、朱色は厄除けや魔除けの意味合いがある。

この一の鳥居は、宇佐の鳥居の規格となるもので、現在、境内の鳥居はすべてこの形式になっている。

明神鳥居形式

宇佐鳥居形式

昭和大造営前の一の鳥居

この鳥居がいつ建立されたのかは分かっていないが、平安時代末期1030年の書物にはこの鳥居が記されている。また、現在の鳥居がいつ建立されたのかも不明だが、江戸時代末期1863年に修理された記録が残されているため、少なくとも150年前から存在していたことになる。

一の鳥居と西大門

一の鳥居の奥に見えるのが西大門。

桃山様式の華麗な唐破風の門で、本殿や南中楼門(勅使門)とともに宇佐神宮を代表する建造物のひとつ。一の鳥居と西大門は大分県の有形文化財に指定されている。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 景観・公園整備係

〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8181

ファックス:0978-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ

- ページに関する評価

-

更新日:2024年02月07日