【終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、「当初調整給付」と言う。)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。

そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差が生じた方等に対して不足分を「不足額給付」として給付します。

なお、この不足額給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。

対象者

令和7年1月1日時点において宇佐市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方

1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<給付対象となりうる方の例>

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年

所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額

(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

・当初調定給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

※令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が宇佐市で課税

されている方については、申請が必要となる場合があります。

2.本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

<給付対象となりうる方の例>

次のいずれの要件も満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。(本人と

して、定額減税の対象外であること)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまうこと。(→青色専従者・事業専従者(白色)、合計所得

金額48万円超の方)(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

・低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと。

(注1)令和5年度 物価高騰追加支援給付金(7万円)

令和5年度 低所得世帯等重点支援給付金(10万円)

令和6年度 新たな低所得世帯等重点支援給付金(10万円)

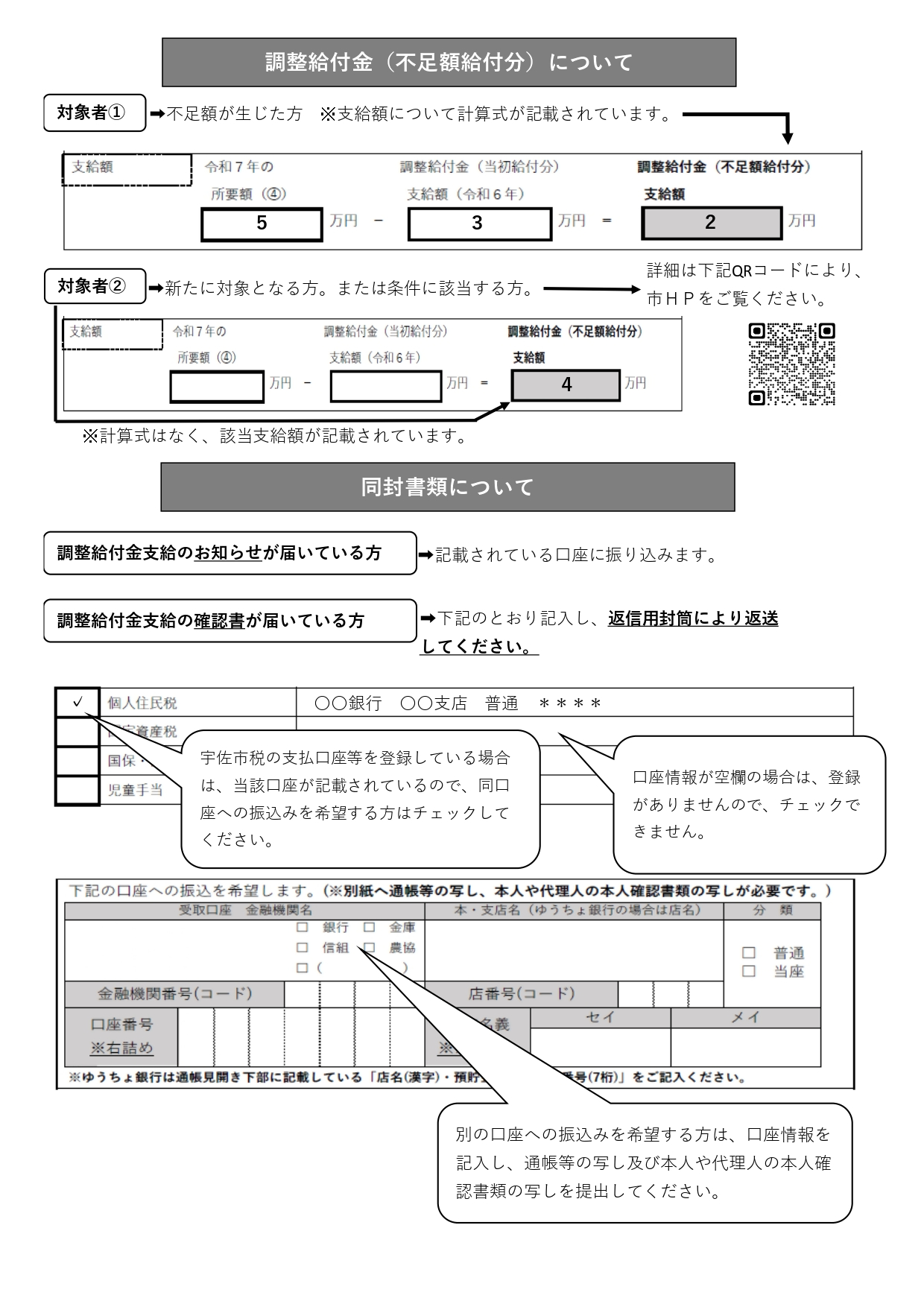

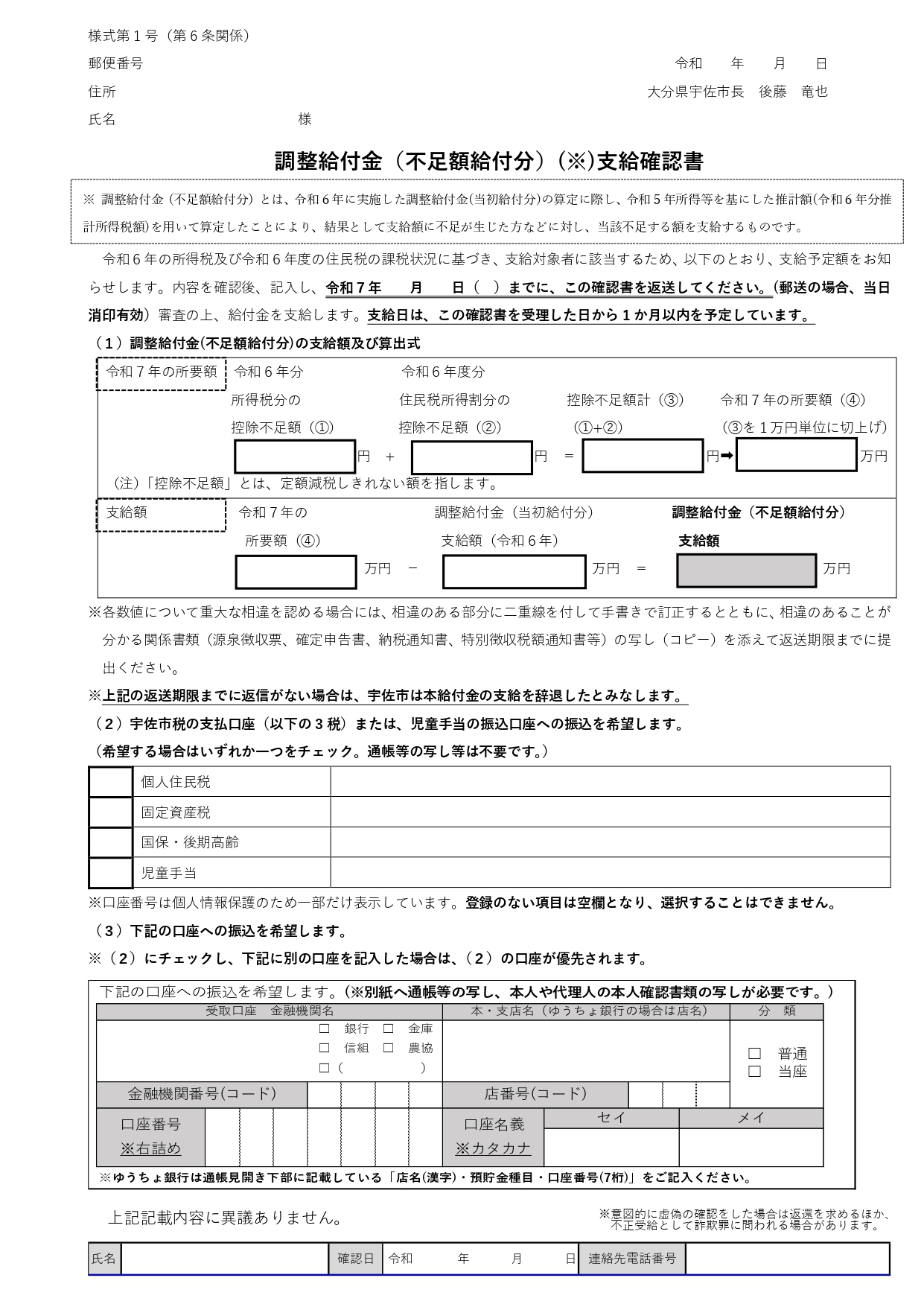

不足額給付の給付額

上記1に該当する方

『(1)と(2)の合算額(合計額を万単位に切り上げる)』-『当初調整給付時における支給額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は支給予定額、給付金対象外であった場合は0円)』

(1)所得税分…所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))

-令和6年分所得税額(0円を下回る場合は0円)

(2)住民税分…個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))

-令和6年度分個人住民税所得割額(0円を下回る場合は0円)

上記2に該当する方

原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

【地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合】

上記のほかに、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は対象となることがあります。次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方が対象です。

(ア)令和5年分所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年分所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合⇒所得税の定額減税対象分3万円

(イ)令和5年分所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年分所得において、合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合⇒住民税の定額減税対象分1万円

(ウ)令和5年分所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年分所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であり、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合⇒所得税の定額減税対象分3万円のうち、当初調整給付の額を控除した額

給付時期

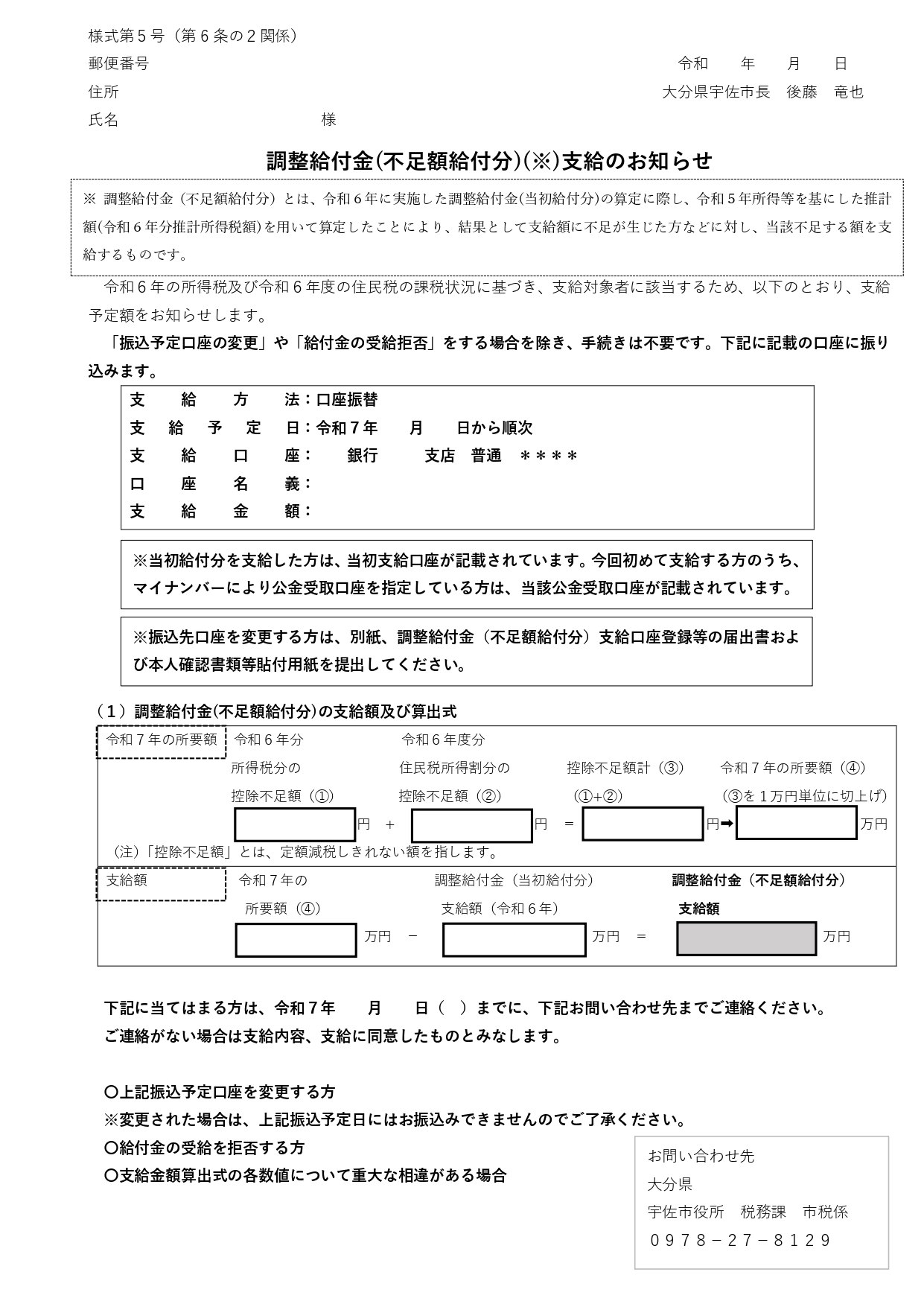

令和5年分所得及び令和6年分所得情報が宇佐市で確認できる方で、不足額給付の支給対象となる方のうち、支給口座情報が把握できない方には「支給確認書」、口座情報が把握できる方には「支給のお知らせ」を7月31日に発送しました。内容をご確認のうえ、返送が必要な方は、ご返送ください。

※令和6年1月2日以降に宇佐市に転入したことにより、令和5年分所得が宇佐市で確認できない方については、転入前の自治体より所得情報を提供していただいた後、支給対象か算定します。R5年分所得情報が判明した方のうち、支給対象と確定した方には「支給確認書」または「支給のお知らせ」を8月29日および9月17日、18日に発送しました。

給付時期は、「支給のお知らせ」が届いている方については、記載されている支給予定日、「支給確認書」が届いている方については、提出していただいた確認書が宇佐市に到着してから1か月以内を予定しています。

給付予定日

給付予定日を以下のとおりお知らせします。

提出書類に不備のある場合は、支給ができません。書類に不備のある方には、不備の理由を付し、再送付をいたしますので、必要書類を添付のうえ、市へ返送していただきますようお願いします。(再度、市で不備がないことを確認した日が受付日となります。)

申請方法および必要書類

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いている方

「振込予定口座の変更」や「給付金の受給拒否」をする場合を除き、手続きは不要です。記載の口座に振り込みます。

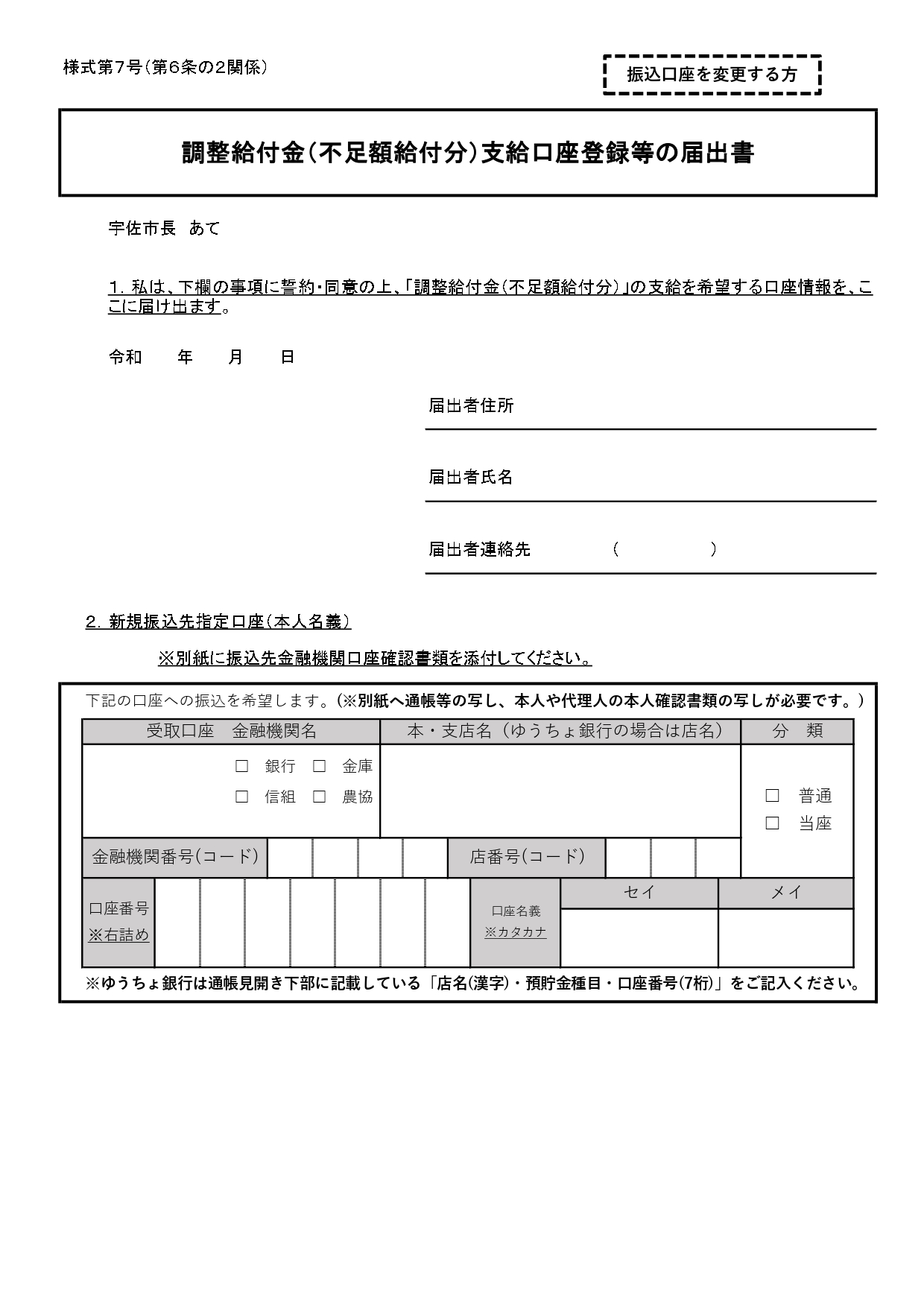

口座を変更する場合は、市役所税務課へ連絡をしていただき、支給口座登録等の届出書に振込希望口座を記入し、口座情報や本人確認書類の写しとともに、同封の返信用封筒にて返信または市役所税務課の窓口にご提出ください。なお、口座を変更された場合は、記載されている支給予定日にはお振込みができませんので、ご了承ください。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いている方

宇佐市税の支払口座(個人住民税、固定資産税、国保・後期高齢)または児童手当の振込口座を登録している場合で、当該口座への振込みを希望する方は、チェックをしてください。市に登録されていない新規口座を希望する場合は、振込希望口座を記入してください。署名、確認日及び連絡先電話番号を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返信または市役所税務課の窓口にご提出ください。

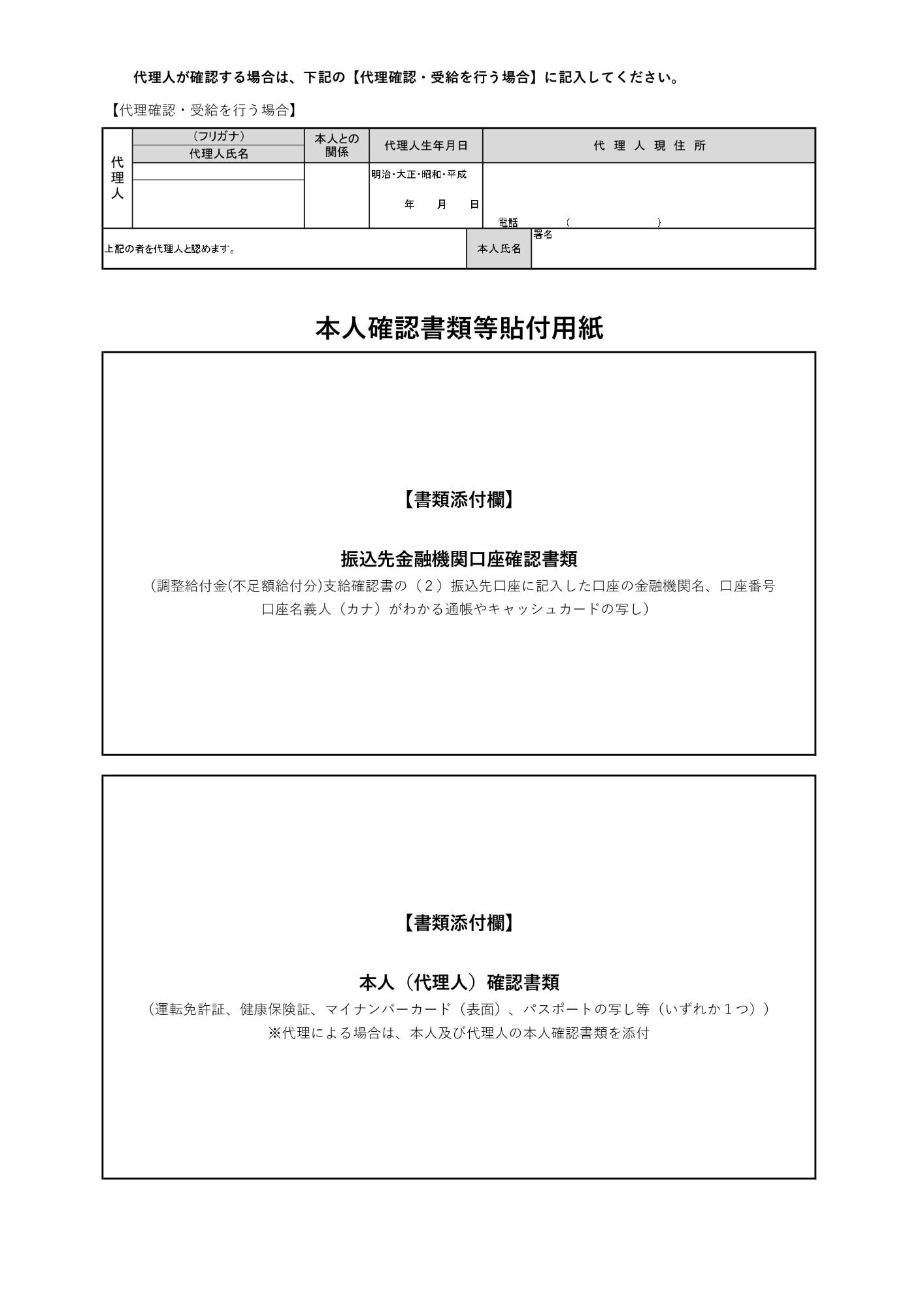

宇佐市税の支払口座に登録されていない本人名義の新規口座を希望の場合

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」及び「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に同封の「本人確認書類等貼付用紙」に、通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。その際、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が分かるようにコピーし、添付してください。また、本人確認書類として、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートの写しの中からいずれか一つの写しを添付し、返信用封筒により、ご返信ください。

代理人名義の口座への振込を希望の場合

「本人確認書類等貼付用紙」の代理人欄に、代理人の氏名、生年月日、住所、電話番号、本人との関係を記入し、本人により、代理人と認める署名をしてください。

また、代理人確認書類として、代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートの写しの中からいずれか一つの写しを、本人の確認書類と一緒に添付し、同封の返信用封筒により、ご返信ください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)※郵送の場合、当日消印有効

送付先変更届

転居等により、住所地とは別の場所に調整給付金(不足額給付分)支給確認書等の送付を希望する場合は、下記の送付先変更届を提出してください。

送付先変更届を提出していただいた場合、ご記入いただいた送付先の住所に支給確認書等を送付します。

不足額給付金送付先変更届 (PDFファイル: 281.2KB)

よくあるご質問

Q:給付金の支給対象となるか確認したいのですが、どうしたらよいですか?

A:支給対象となる方には、7月31日に支給確認書等を発送しました。所定の手続きに従って申請してください。なお、令和6年1月2日以降に宇佐市に転入した方については、所得情報を精査し、支給対象であれば、後日通知予定です。

Q:給付金の支給はいつ振り込まれますか?

A:「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いている場合は、記載されている支給予定日に振り込みます。「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いている場合は、提出していただいた支給確認書が宇佐市に到着してから1か月以内を予定しております。なお、支給確認書が届いている方への振込日のお知らせ、通知の発送は行いません。

Q:給付対象者が死亡した場合の取扱いはどうなりますか?

A:調整給付金(不足額給付分)は、民法上の贈与契約にあたるため、給付金の支給にあたっては、支給対象者の意思表示が必要となります。したがって、支給対象者が死亡した場合、以下の取扱いとなります。

支給対象者が、給付申請を行うことなく亡くなられた場合

A:調整給付金(不足額給付分)は支給されません。

支給対象者が、給付申請を行った後に亡くなられた場合

A:支給対象者に対して給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。

問い合わせ先

宇佐市給付金コールセンター

電話:0120-506-135

受付期間:令和7年7月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

受付時間:午前8時30分から午後8時00分まで(土・日・祝日含む)

外部リンク

・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)

~「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください~

この給付金に関して、市からATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることはありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、市の窓口(税務課)や最寄りの警察署または警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税詐欺注意リーフレット (PDFファイル: 444.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係

〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129

ファックス:0978-27-8228

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年12月17日